駆動伝達のカナメとなる「クラッチ」

「クラッチの構造」

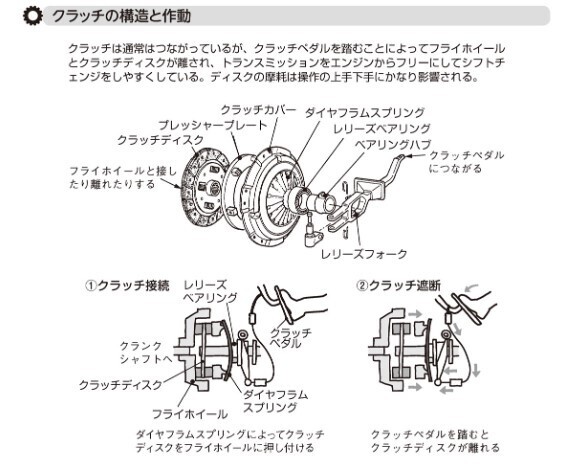

MT(マニュアルトランスミッション)装着車に使用されるクラッチは、クラッチディスクがフライホイールに圧着されることで駆動力を伝えるパーツです(下図)。クラッチディスクは摩耗するものですから、ある程度の距離を走ったら交換が必要になります。その断続を行なうスプリングが装着されたクラッチカバーも交換が必要なパーツです。

交換はいつか必要になるが、ドライバーと使用条件に左右される

「クラッチの摩耗とメンテナンス」

交換の目安のひとつには走行距離がありますが、これはドライバーの操作や使用状況によって大きく異なります。ドライバーのクラッチワークが上手な場合には、10万km走ってもまだまだ使えるという感じですし、逆に必要以上にエンジン回転を上げて、半クラッチを長く使ってしまうと、1万km程度でも交換が必要になる場合があります。

クラッチの劣化にはカバーの劣化も含まれる

市街地走行でゴーストップを繰り返す場合には、摩耗が多くなる傾向ですし、クラッチカバーのダイヤフラムスプリング(皿バネ)も劣化しますが、高速道路などを中心に使用する場合で、走り出したらほとんどギヤチェンジしない場合には、クラッチの消耗は必然的に少なくなります。

現在は油圧式(厳密には液圧式)のクラッチになった

クラッチペダルからクラッチマスターシリンダーまでが直接的にワイヤーで動かされていた場合はワイヤーの調整の必要がありました。現在は油圧式となり調整も不要です(下図参照)。油圧式の場合、滑りが発生していなくても、クラッチのミートポイント(つながり始める場所)が上がってきたら交換時期が近いというひとつの目安になります。

滑りとはクラッチディスクの圧着不良によるもの

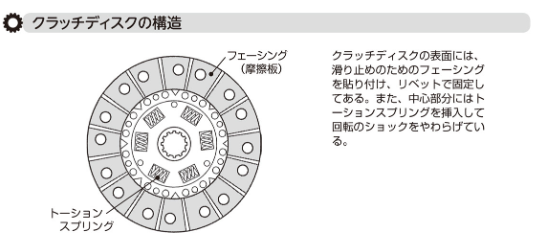

クラッチディスクが摩耗すると、最終的にクラッチ滑りが発生します。これはクラッチカバーによってクラッチディスクがフライホイールに押し付けられていても、滑り止めのフェーシング(摩擦板)が摩耗しているために、回転が伝わらなくなりエンジン回転が上がってもクルマが前に進まないという状態です。

「使用環境による影響」

最悪の場合はクルマは立ち往生してしまいますから、すべりに気がついたときにはすぐに修理が必要になります。交換作業はトランスミッションをエンジンから切り離し、クラッチディスクとカバーを取り外すし、新しいものに付け替える必要があります。DIYでするにはちょっと重作業になります。

より詳しくはこちらの本(自著)にも掲載しています。いちど手にとっていただけると嬉しいです☺️